トランプ政権で副大統領となることが決まったペンスが、ニューヨークで評判のミュージカル『ハミルトン』を見に行った。カーテンコールを浴びた俳優陣の中央の、主役の黒人男性が一歩前に出て、ペンス次期副大統領の臨席を感謝し、自分達の舞台はアメリカの価値を謳い上げるものだと思うと述べた上で、次期政権の重責を担うペンス氏をインスパイアするものがあったと信じる、と挨拶した。

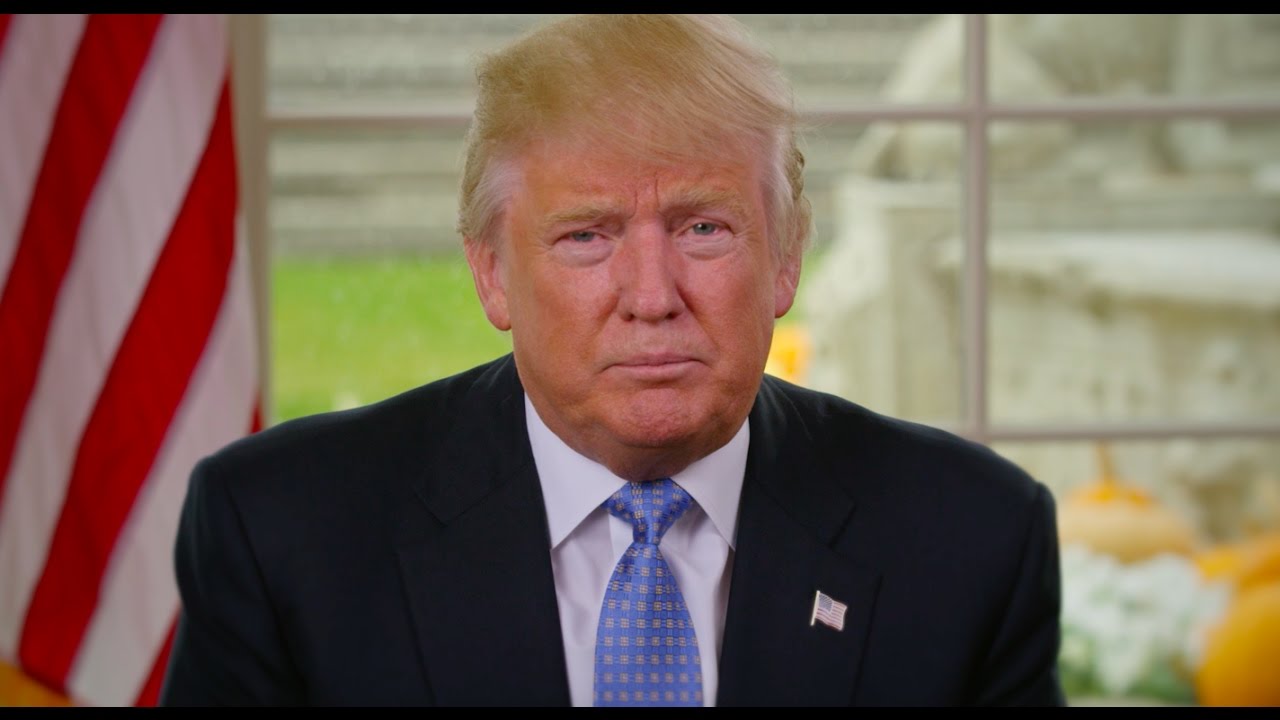

まったく礼儀にのっとった、当たり前の発言内容だった。しかしトランプ次期大統領はツイッター上で激怒し、俳優たちを非礼だと罵倒し、謝罪を要求したのである。

トランプ以後のアメリカの今後を占い、象徴する出来事だった。演劇や映画は「娯楽」か「ソフトパワー」の「コンテンツ」扱い、文学でさえ「趣味」レベルの文化としか政治の文脈では見られていない日本では、なかなかピンと来ないかも知れないが、アメリカにおいてはハリウッド映画やブロードウェイ・ミュージカルは大衆娯楽であっても…いやアメリカの大衆芸術であるからこそ、アメリカ社会の総体に価値観を発信し、観客の1人1人とその価値観を共有するものであり続けて来た伝統と責任を持っている。

政治家が人気の映画や舞台を見てインスパイアされるのは当たり前と受け取られ、本音ではこれっぽっちもそんな気はなくとも、褒め言葉でインスパイアされたと言わなければならないのが礼儀だし、本音ではただの娯楽や絵空事と思っていても、その相手を社会に重要な発信をする特別な一員たるアーティストとして敬意を示すのが常識だ。

映画や舞台が多くの人が見るものだからこそ社会に価値を発信し、また社会の共有する価値を反映もすることが、二百数十年の歴史しかない、それも多民族国家であるアメリカを、ひとつにまとめて支えるのが演劇や映画や音楽の大衆文化だというのが暗黙の共通認識なのだ。だがドナルド・トランプは昂然と、そのアメリカをアメリカというひとつの国をまとめて来た文化を否定してしまった。

ましてや『ハミルトン』は移民の孤児だったアレクサンダー・ハミルトンが猛勉強で出世し、アメリカ独立戦争でジョージ・ワシントンの副官として活躍、合衆国憲法の草案起草にも関わり、初代財務長官も務めた、いわば建国の父の物語で、プエルトリコ系移民二世が脚本・作詞・作曲を手がけ、ワシントンなどアメリカ史上の偉人を非白人の黒人やヒスパニック系が演ずることも話題になっている。その主演俳優が誇りを持って語った自分達の舞台の内容と、彼が黒人であったことへの反発、つまりは人種差別と受け止められても反論はできない文脈で、トランプは新政権の露骨な白人至上主義の傾向を印象づけてししまっている。しかもトランプは恐らく、わざとそういうメッセージ性を意識して、この謝罪要求の暴言を発信したのだ。

選挙に勝ったとたんにトランプがキャンペーン中とがらりと態度を変えたと言われた、これからはアメリカは「ひとつのユナイテッドな人々だ」と語ったはずの勝利演説は、いったいなんだったのか? 「タイム」誌は年末恒例の表紙の「今年の顔」にトランプを選び、そこにつけた見出しは「United」ならぬ「Divided State of America」、「分断された国家アメリカ」だった。

トランプ、クリントン双方の選挙後の演説に見る転倒した明暗

もっとも、そのドナルド・トランプの選挙後第一声ほど、空虚で出来の悪い大統領選挙勝利演説もなかった。

トランプは tremendous とか wonderful とか amazing、beautiful、great と言った中身のない形容詞を繰り返しただけで、印象に残ったことと言ったら10歳になるという息子が、興奮する父親のそばでいかにもふてくされて退屈そうに立っていた姿だけだ。午前3時だし眠かっただけかも知れないが、いやその父にしても、この勝利に本当に興奮できていたのかどうかも疑わしい。

翌日の日本のメディアは「和解を呼びかけた」「大統領らしさ」などと一応は褒め言葉一色に染まったが、「One united people」の下りは8年前のバラク・オバマの引き写しでしかない。初の黒人大統領への敵意があるからこそ、和解とひとつのアメリカを呼びかけたことには大きな意味があったが、これまでの選挙戦でさんざん自国民の一部を口汚く罵り、現大統領が黒人であることをあてこすりつつ「無能」と攻撃し、イスラム教徒の入国禁止、メキシコ国境に壁を作る、妊娠中絶をした女性は処罰すべきなどなど、人種民族や性の差別に基づく分断を煽ることになんの躊躇も見せなかったトランプが「あなた達すべての大統領になりたい」と言ったところで、ただの取ってつけた欺瞞でしかないならまだいい方で、最悪「これからは俺(たち)に従え、それがひとつのアメリカだ」と言っている意味にしかならない。

案の定、トランプから『ハミルトン』のカーテンコールをめぐる暴言が飛び出したことで、「俺に従うのがひとつのアメリカ(気に入らないなら処罰し追い出すぞ)」のメッセージが明確になっただけではない。米国内では人種差別が動機の落書きや中傷だけでなく、学校でのいじめや、襲撃事件まで頻発し、激化している。オバマ夫人のミシェルを「ハイヒールを履いた猿」などとフェイスブックに書き込んだNPOのトップの投稿に「いいね」をつけた町長まで出て来る始末で、しかもどちらも女性だった。

選挙期間中からKKKの関連団体が倍増しているともいわれ、その動きが目に見えて活発化しているとの指摘もある。トランプが解き放ってしまった乱暴で露骨な白人至上主義は、その勝利であられもない暴走を始めている。非白人層には不安と絶望と恐怖が広がり、白人層でも良識ある市民の怒りもあって、州全体としてはトランプが勝ったテキサス州でさえ都市部で反トランプのデモが起こっている。そうした反発がもっとも激しい、多様にしてユナイテッドでもあるニューヨーク市の中心部、五番街のトランプ・タワー最上階にトランプが居座り続けていること自体、自分がこれからの支配者だと文字通り「上から目線」で睨みを効かせるジェスチャーにもなっている。だからニューヨーク市民が困惑していると報道されればされるほど、トランプ支持者は喜ぶという仕掛けだ。

だがこうして解き放たれた白人支持層の欲望は、次期トランプ政権にとっては両刃の剣でもある。

トランプは自分が選挙で勝つための手段としてズタズタに分断させてしまったアメリカを、これからは束ねる大統領にならなければならない。過激というより荒唐無稽な外交公約も、だからこそ選挙に勝てたというのに、実現可能性は極めて低いか、実行してしまえば逆にアメリカは追いつめられる。だからと言って実行しなければ、支持層を裏切ることへの反発は相当に危険だ。自分が選挙に勝ったからといってただ喜んでいる場合でもないのだ。選挙勝利後記者会見を拒否し、ツイッターを中心とした「直接発信」に徹しているのも、選挙中の公約をどう実現するのかひとつをとっても、ジャーナリズムの追及に耐えられないからでもある。

一方、一夜明けてのヒラリー・クリントンの敗北演説は、これまでも大統領選挙でよくあったこととはいえ、その選挙キャンペーンのなかで最高の演説だった。彼女はとくに若い世代に向けて「つらい敗北があっても、正しいことのために戦うことの価値を信じ続けて欲しい」と語りかけた。選挙期間中に彼女がトランプに対抗することにばかり明け暮れず、その「若い世代」にこそ語りかける希望を発信し続けられていたら、結果は違っていたかも知れない。

テレビ討論会ではことごとく圧勝したとはいえ、その討論会でさえ有権者の心を掴むという意味では敗北していたことが明らかになった彼女だが、これまでの演説の半分でもこのクオリティ、これだけの内容を維持できていれば、得票数も少なくとも20万はトランプを上回っていたのだし、「ガラスの天井」は破れたのかも知れない。

言い換えれば、この大統領選挙はドナルド・トランプが勝ったという以上に、ヒラリー・クリントンが負けた選挙だった。

なぜトランプが勝ったのか、というよりヒラリー・クリントンはなぜ敗れたのか?

開票速報が進むに連れて米テレビのキャスターや記者は「自分達がいかに間違っていたか」を論じ始めざるを得なくなっていたが、もとを糾せばメディアも支持層の多くも、その期待と予測の混合で言っていたのは「ヒラリーが勝つ」ことではなく「トランプが敗退すること」でしかなかった。

いかに世論調査などのデータがクリントン優勢という予測を出し、識者とされる人々や政治の事情通が最後にはヒラリーが勝つだろうと予想…というか期待していようが、この結果は最初からかなりの部分見えていたことでもあるし、少なくとも本サイトでは、2月のアイオワ州予備選挙の時点でクリントン大統領の実現がかなり難しいことまでは予測している。

アメリカ大統領選挙は予備選が始まってからの長丁場で、しかも今回は次から次へといろいろな事件や番狂わせ、スキャンダルが起こるので、長期的に全体像を分析することを我々はつい怠りがちだが、思い起こせば予備選の開始当時には、ヒラリー・クリントンが民主党の大統領候補になれるかどうかすら黄色信号だった。

予備選挙の段階では民主党にはサンダース旋風が吹き荒れていたのだ。本選挙でそのバーニー・サンダースへの支持を自らの支持へと変えることに、クリントン陣営は失敗していた。

なぜ次期大統領になるのは自明だと最初は思われていたヒラリー・クリントンが、アメリカ政界ではタブーのはずの「社会主義者」を自称する老政治家、というよりはベテラン社会運動家に敗れかけたのか? なぜバーニー・サンダースにあれだけ若者中心の支持が集まり、同時に共和党側では主流派の有力候補がことごとく敗退し、まったくの泡沫キワものと思われていたドナルド・トランプが躍進したのか? クリントン陣営はそのもっとも本質的な問題に触れる余裕もなく、トランプの暴言に振り回され、暴露されるスキャンダルに一喜一憂しつつそのことでトランプを非難することに熱中し、自らの(実のところまったく些細な問題でしかない)メール問題での防戦に躍起になってしまっていた。

得票数ではクリントンが100万票差で上回っていたとさえ一部では報じられているが、それでもたったそれだけしか差がつかないほど多くの人が、はっきり言えば軽薄極まりないオポチュニストがただ選挙に勝つため…というかヒラリーを負かすためだけに繰り出した煽動にクリントン陣営はまんまと乗ってしまった一方で、本来なら支持層であったはずの、サンダースを支持した若年層や、オバマ大統領を実現させた黒人やヒスパニック層ですらかなり取り逃してしまっていたことが、投票結果の分析で明らかになっている。オバマ政権はロシアからのサイバー攻撃による世論操作の疑いの捜査も命じているが、仮にそれがあったとしても、その煽動に乗ってしまったアメリカ国民が少なくなかったことの危険性を過小評価すべきではない。

金融マーケット相手だったトランプ勝利演説のメッセージ性

当のドナルド・トランプはといえば、選挙中はあれだけ黒人であることをあてこすりつつ「無能」呼ばわりし続けたバラク・オバマをホワイト・ハウスに訪問した時など、まるで借りて来た猫のように神妙な顔でミスター・プレジデント(大統領閣下)と呼び、選挙戦中には廃止を公約したオバマ・ケアを一部修正だけで残すとすら言い出した。

だがいかにトランプが軟化しおとなしくなったように装おうが、新旧大統領が並んで座った図はかえってアメリカの将来に漠然とした不安しか感じさせないものだった。70歳のトランプに対してオバマは十数歳も若いにもかかわらず、トランプはまるで自信がなく子どものようにおどおどするだけで、オバマの方がはるかに大人に見え、堂々としていた。あのいかにも自信なさげで子どもじみた姿は、これだけの大国を率いる大統領が務まるとはとても思えない。

トランプの勝利演説にしても、意味があったのはアメリカを再び偉大に建て直すという文脈で、老朽化の激しい社会インフラを全面的に整備する、つまりは巨額公の共投資を約束したことだけだ。選挙民・国民相手に意味のある発言ではなく、露骨にマーケット相手に向けたメッセージだ。「さすがにクリントンが勝つだろう」と予測していた(というより「トランプが勝つなんて想像もしたくない」と期待していた)マーケットは、トランプ優勢が伝えられ始めたとたんに大混乱に陥っている。NY市場はすでに取引を終えていたものの、開票と併行して東京市場では一時1000円以上の株安を記録した。

自分が大統領と決まったとたんに株価が大暴落では、トランプは立場がない。だから翌日のNY市場が暴落しないために、勝利演説でマーケットが好材料と判断することをどうしても言わなければならなかったのだ。そのもっとも手っ取り早い材料が、巨額の公共投資だった。

現地時間で翌朝の市場はこの一言に期待をかけて持ち直し、今のところそれが継続してはいるものの、一方でトランプは法人税の半減を含む大規模減税を公約していたはずだ。ならば大規模インフラ改修の予算はどこから出すのか、まともな人間の判断なら大いに疑ってそう安直には反応しないところだが、現代のマーケットのほとんどの取引はソフトウェアが膨大な売買情報を発信する自動化されたシステムなので、この程度の空約束でもとりあえず市場は自動反応し、持ち直すどころか不安の反動で値上がりさえしている。

ちなみにこの現代の自動化されたマーケットの困った特性を悪用して来たのが日本の安倍政権で、実際にはまるで中身のない「成長戦略」でも事前に発表があると情報を出して期待感を煽り(「成長戦略の発表」という情報だけで株売買ソフトウェアはとりあえず「買い」の指示を出す)、実際に発表するのはちっとも「成長戦略」ではないものばかりでも、たとえば薬のネット販売解禁なら製薬企業とIT企業の株価にとっては好材料になるので、株価だけは一時的に上がることになる。だがこの姑息な口先介入の手法を繰り返しても株価の維持が難しくなった安倍政権は、結局は年金資金の運用比率を変えることで、膨大な年金資金をリスクに晒してなんとか株価を買い支えることに陥ってしまっている。安倍政権がこの損失を問われた国会答弁で頑迷に非を認めないのは、失敗を認めた瞬間にGPIF資金がマーケットから引き上げられる可能性に売買ソフトが反応し、株価が落ちる危険性があるのだから、当然ではある。

大規模公共投資の宣言で第一次トランプ・ショックは回避されたが…

とはいえトランプが勝利演説で暴言を控え、まったく内容空虚なオバマの引き写しをやり、実現性はまったく不透明でも大規模公共投資を約束したことに、世界経済は一応は感謝すべきではある。おかげでマーケットが混乱して株の暴落や金融不安が巻き起こる「トランプ・ショック」は、今のところ辛うじて軟着陸で収まっている。

とはいえ逆に言えば選挙中はトランプが勝つことを恐怖していたマーケットは、今度はトランプ政権が経済を破綻させることを恐れる現実からの逃避のあまり、またもや実現性の疑わしい期待でしかないものを予測だと、ある意味「わざと」勘違いした状態を懸命に維持しているのが現状でもある。

今後トランプがどのような組閣を行い、どのような政策を出して来るのかによってはマーケットはまたいつでもひっくり返る。ジュリアーニ元ニューヨーク市長や著名企業のCEOが入閣するとなれば一応の好材料にはなるだろうが、他の閣僚人事では露骨に極右人種差別発言になった面々の名前が次々と上がっている。今後の人選や打ち出す政策によっては、マーケットの混乱は避けられないだろう。

オバマ政権が真っ先にホワイトハウスにトランプを招いたのも、各国の首脳がトランプに会うことを「現在はまだ大統領はバラク・オバマ」をエクスキューズとした外交慣例を盾に牽制しているのも、経済のトランプ・ショックをなんとか回避し、政権交替を少しでも軟着陸に持って行って恐慌を防ぐための苦肉の策でもあり、だからトランプ側でも日本の安倍首相のおべんちゃらに気を良くして迂闊にも会ってしまった以降は、その意向にしぶしぶ従わざるを得ない。

クリントンを苦しめた既存政治不信の正体

クリントン陣営は得票数では最低でも20万はトランプを上回ったのだし、最終的な勝敗はアメリカ特有の(2世紀前から基本変わらない)複雑な選挙人制度をにらんだ戦略の建て方や、トランプの話題作りの巧さが大きく作用した(以前からトランプはスキャンダルですらパブリシティになる、と公言して来たし、セクハラ問題ですら結局はそのように利用できた)とはもちろん言えるが、しかしそれは本質的な問題ではないだろう。計算によっては100万以上の票差があったとの報道が正しいとしても、それでも100万しか票差が出ないほどトランプが広汎な支持を集めてしまった現実からは逃げられない。

オバマ政権下のアメリカで広がってしまった格差については予備選挙中の記事で述べた通りなので省くが、オバマ政権はイラク戦争の失敗の大財政赤字とリーマンショックで痛みつけられたアメリカ経済を建て直しはできたものの、公約のChageという点では期待外れで、生まれながらの立場に基づく経済格差はこの8年間で、アメリカ社会の内部でかつてないほどの激しさで拡大している。その現実に直面しているのはまず若年層だが、サンダースを支持したこの世代をクリントン陣営は思うように取り込めなかったし、最後にはかつて民主党の岩盤支持地域だった中西部の工業地帯を落としたことが致命傷になった。

このかつてのアメリカ製造業を支えた地域が今回の選挙報道では「ラスト・ベルト」として日本でも紹介されたが、たとえば自動車産業のデトロイトは、オバマが大統領に選出されてから就任する前にビッグ3が破綻危機に陥っていた。オバマの最初の大仕事はこの破綻回避の救済策で、倒産は免れたものの工場のメシキコへの移転などの経費抑制の再建策では、民主党の支持基盤だった労働者階級は裏切られた形になってしまったし、リーマンショックの反省から金融資本市場の規制を強めようとしたことも、一般国民から見ればウォール街に押し切られて中途半端で妥協したようにしか見えなかった。

だからトランプが勝ったのは「反エスタブリッシュメントの勝利」だというのは確かに大枠ではその通りだろう。また民主党が労働者層の信頼を失ったのには、リベラルな価値観を掲げる同党でさえ実態は巨額献金を操るロビイストの言いなりだと思われている面も大きいし、またそう思われるだけの理由がある。

例えばヒラリー・クリントンの選挙キャンペーン予算は4200万ドルと言われていて、その金がどこから出ているのかは有権者も当然考える。現実のワシントンでは民主党、共和党双方とも、莫大な金額にふくれあがっている選挙キャンペーン費用などの政治資金を賄うため、議員がもっとも時間を割くのは献金集めの電話だと言われている。実際の政策立案に当てられる時間は削られ、多くの法案はロビイストが作ったものがほとんどそのまま議会に提出されている、とまで指摘されている。既存政治が嫌悪・憎悪の対象になっているのには、それなりの理由はあるのだ。

客観的にみればオバマがアメリカ経済の失速を招かないためのやむを得ない妥協として判断したことだし、実際にGDPや雇用統計はブッシュ政権の末期には想像もつかなかったレベルで好転していても、その経済成長が政策的な援護を受けた特定業種に偏っているのもまた現実なのだ。一般庶民にはオバマも大資本のエスタッブリッシュメント側にしか見えなくなっているし、決してトランプのような富豪の出身ではなく慎ましい中産階級の出であるはずのクリントン夫妻や、若い頃はかなり貧しかったオバマでも、一流大学で学んだ弁護士出身であるだけでも、そう見られてしまう傾向が強い。

それに今のようにウォール街が極度に力を持つようになったきっかけが、1990年代に製造業などの実態経済の陰りに直面したビル・クリントン政権が、金融資本主義にアメリカ経済の活路を見出した経済政策だったのも確かだ。

ことオバマが力を入れて来たTPPに米国内で反発が大きい理由のひとつは、たとえば日本にとっても不利ないしリスクが高い合意事項の多くが、米民主党の有力支持層というか大口献金元としてここ数年にわかにクロースアップされている保険業界に有利な取り決めや、従来から民主党支持が多いといわれるメディア業界にとって有利な著作権管理を、オバマ政権がかなり強引に押し通した結果だからでもある。

この2業種とIT関連が今やアメリカ経済のもっとも有力な牽引車であるのも現実で、今さら旧来型の製造業を守る保護貿易政策ではアメリカ経済全体の失速が危惧されるのも、経済学では当然の分析になるのだが、しかし切り捨てられて行くことになる白人中間労働者層が納得するわけもないどころか、プライドを傷つけられますます反発が高まることになりかねない。ことTPPが極めて有利に働くことになるアメリカの保険業界については、民主党が大口献金元からのロビー活動に骨抜きにされていると思われても仕方がないのだ。

TPP離脱宣言で注目されたトランプの経済政策に関するビデオ・メッセージでも、こうした旧来型製造業に従事する労働者層への目配せは明らかだ。前段でMake America great again のためにトランプが後押しすると明言したのはまず鉄鋼、そして自動車などの旧来型製造業と石油生産で、ITやメディア、金融業などの現在のアメリカ経済を支える(と同時に、爛熟したアメリカ資本主義のエスタブリッシュメントにもなった)産業分野は完全に無視されていた。

トランプの時代の日米関係の最大の障害は経済をめぐるアメリカの怨恨

日本ではTPPばかりが話題になるが、トランプがNAFTAやTPPなどの経済合意を破棄すると公約したことには、こうした業界間格差の背景もある。

NAFTA体制で関税がなくなったため、日本の自動車メーカーでも人件費の削減で米国内の工場をメキシコに移転させたりしていて、アメリカ人労働者の雇用は確かに奪われている。だから自由貿易協定に反対するというトランプの公約の本丸は当然ながら、すでにアメリカの雇用を中南米に流出させていることが明白なNAFTAなのだが、すでに定着しているものを今さら破棄するのは困難を極める。ならばポピュリストたるトランプはまず当然、まだ発効もせず直接の実害がないTPPの破棄を宣言するだろうと考えて当然なのに、安倍政権は「個人的信頼」で乗り切れると思ってニューヨークのトランプ邸にご機嫌うかがいに向かい、「まさに信頼できる指導者」などとお世辞に終始した。そのままペルーで開催されたAPECに出席した安倍は会う人ごとにトランプと会ったことをしきりと自慢していたそうだが、なんと記者会見でTPPの推進に自信を見せたほんの十数分にあっけなく裏切られ、大恥をかいてしまった。トランプが怒った顔で、先述のTPP離脱を宣言した経済政策ビデオを発表してしまったのだ。

あまりに能天気というか、安倍政権ではすでにおなじみの「希望外交」の愚の典型だった。だいたい安倍は、トランプが選挙期間中にアベノミクスをアンフェアな為替操作だと昂然と非難していたことすら忘れているようだし、トランプの掲げる超保守主義と白人市場主義の歴史的文脈をまったく理解できていないのに至っては、呆れる他はない。

確かに現在ではアメリカの最大の輸入相手国は中国だが、外国の安い製品で仕事を奪われたアメリカ製造業というのは1980年代に始まったことだ。今回の選挙の明暗を決定づけた「ラスト・ベルト」に至っては、自動車産業のデトロイトでGMやフォード、クライスラーが日本のトヨタやニッサンやホンダ車の猛攻勢で衰退したのは、確か安倍がアメリカ留学(といってUSC政治科学学部という学歴詐称は、実際にはサマースクールの語学コースに過ぎなかった)していたか、社会人になってアメリカ駐在員になっていた頃ではなかったか? 政治家一族の御曹司がいったいなんのためにアメリカに留学したつもりだったのか、呆れる他はない。

トランプが日本や中国を為替操作国としてやり玉にあげるのは、その80年代で時代が止まってしまったラスト・ベルトなどの旧来型製造業を意識した煽動であり、アメリカ人全般の外交の認識自体がその程度のもの、Make America Great Againでなにが「再び」なのかと言えば80年代以前のアメリカ、ニューヨーク五番街のロックフェラー・センターや映画会社のユニバーサルやコロンビアが松下電器やソニーに買収される以前のアメリカを取り戻したいのだ。

つまりは潜在的にトランプ支持層にもっとも恨まれているのは「アメリカ・アズ・ナンバーワン」の誇りを最初に打ち砕いた日本なのだ。しかも未だに、しょせんはアメリカの白人層、中国人と日本人の区別もあまりつかない人たちが多いのである。

トランプがちらつかせる「在日米軍撤退」は本当にリスクなのか?

安倍政権がいちばん気にしているので、日本のメディアでもいちばん注目が集まっているのは、トランプが「アメリカがタダで同盟国を守っているのはアンフェアだ」と言って在日米軍撤廃をちらつかせたことだ。日本が年間7000億の思いやり予算を負担している(筆者が第一次安倍政権の頃に『フェンス』という米軍住宅問題の映画を作ったときには確か2800億だったと記憶しているが、えらく増えたものだ)ことを説明すれば、トランプは知らないで言っていたことなのだし、という論調が多い。

だがこれも「希望外交」の愚、相手国の立場を理解できないまま自国の都合や期待を現実とはき違えてその期待を裏切られる典型だ。まずトランプが知っていて言っていることに気づかない時点で相手を見くびりすぎだし、これを安全保障問題だと思っているのも根本的な勘違いだ。「日本の防衛ただ乗り論」はそもそも先述の、80年代の日米貿易摩擦のなかで出て来た話で、安全保障や防衛費負担は本質ではない。30年来の経済問題であり、根の深い感情論が、トランプ現象の一貫として再び浮上して来ているのだ。

日本の思いやり予算負担をトランプが知らないわけがないし、彼が知っているかどうかは問題ではない。肝心なのはアメリカの有権者のほとんどが「思いやり予算」なんてまず知らないし興味もないということ、そして日本を防衛するための兵士の給料や装備費まで負担しない限りは「アメリカが守ってやっているのをいいことに日本が儲けている(=アメリカの仕事を奪っている)」という感情論が収まらないことなのだ。

そもそも思いやり予算の額を示したところで、在日米軍の兵士将校の給料を払っているのがアメリカ国民の税金であることはなにも変わらない。本当に米軍が日本を守るために日本にいる、つまり日本を守るためだけに自分達の税金が使われているのなら、納得できる方がおかしい。「もっと出せ、装備の代金も兵士の給料も出せ」とどんどん足下につけ込まれるのが関の山だろう。

いや安倍政権はむしろこれを好機と見ているかも知れない。昨年に成立を強行した安保法制があるから日本もアメリカを守ります、と言うことにして自衛隊の海外派兵で国内世論を押し切ろうとしか実は安倍は考えておらず、だから在日米軍を撤退させるという話にばかり日本の世論を注目させようとしているのかも知れない。

だが国内の世論圧力のために外交を利用しようとする典型的な「希望外交」の愚は、TPPの件ですでにトランプに鼻を明かされてしまっている上に(相前後して安倍がひとりよがりに楽観視して来た日露首脳会談で北方領土を取り返す話も立ち消えになった)、憲法上の制約以前に作戦能力などの面だけでも、米軍が自衛隊にそこまで期待するわけがない。仮に自衛隊にそのような能力を持たせるとしても、「だったら日本が自分で防衛すればいいだろう」という話に転がった方が、アメリカの世論対策上トランプには有利になるのだが、実のところすべてがそもそも荒唐無稽な話でしかない。

米軍の世界戦略からして現状、在日米軍の撤退となればいちばん困るのはアメリカだ。海兵隊はむしろ撤退させたいのを日本政府の意向を尊重して一部は残すことにしているものの、とくに海軍と空軍にとって日本の基地は決して外せない要衝なのだ。

だから安倍政権はむしろ「そんなに言うのであればどうぞお引き取り下さい」「日本はアメリカに協力して基地を提供しているだけ」というくらいの態度で臨めば、在日米軍の撤退話自体をトランプ側は引っ込めるだろうし、思いやり予算の増額もたいしたことにはならずに済む。

だいたい話がズレている。

安全保障論だというのなら、トランプが有権者に訴えたのは「アメリカはもう世界の警察官を続けなくていい」であって、「タダで守ってやっているのはアンフェア」という批判は、日本だけではなくすべてのアメリカの同盟国に向けられている。アメリカ国民の税金はアメリカ国民のために使うべき、国内に医療保険料が払えないせいで病院に行けず命を縮めるプア・ホワイトが多いなら、他国を守るために税金を使わずそっちに使え、という「アメリカ・ファースト」は、それはそれで筋が通っている。

白人至上主義者の狂犬国家に「世界の警察官」を期待する愚

これは日米安保の枠内の問題ではなく、世界秩序の再編の可能性であり、日本はむしろNATO諸国と連携を計ってトランプの時代錯誤なモンロー主義が復活したかのような孤立主義を牽制するか、アメリカの役割に期待しない新たな世界秩序の模索の議論を提起した方が遥かに日本の国益にも寄与することになるはずだ。トランプの説得を計るのならむしろまず経済問題と、なによりもその人種差別的で白人至上主義の傾向をどう抑えるのかを考えることの方が、よほど日本と日本人の直接の安全にとっては急務ではないか。なにしろ安全保障が世界規模で流動化する以前に、このままではアメリカで経済活動をやっている日本企業や、アメリカに住む日本人の命が、まず危険に晒されるのだ。

白人至上主義と人種差別的な憎悪を隠さないトランプのアメリカが「もう世界の警察官をやめる」と言い出したことに、彼らから見れば「黄色人種」の国である日本国が危機感を抱くのは、滑稽な荒唐無稽としか言いようがない。

KKK系の団体が大手を奮って人種差別の暴力が蔓延するようなアメリカが「世界の警察官」を気取ること自体がもはや不可能で、反発しか招かず世界の安全保障の流動化が進行するしかないことに、なぜ気づけないのだろうか? 安倍政権は「日米同盟の普遍性」にしきりに固執するが、イスラム教そのものを敵視すると公言するトランプのアメリカとの同盟強化では、日本もISILなどイスラミズム過激派のターゲットになるだけだ。

むしろ中国も切望している日中関係の正常化で、東アジアの安全保障は東アジアの国々中心でやった方がよほど安心できるし、直近の現実的危機としても東南アジアのイスラム諸国や中国西部の少数民族地帯でのイスラミズム過激派の成長の方が、よほど日本の安全に直接関わる。これはアメリカを頼れることでもなく、ましてトランプのアメリカなら興味すら示さないだろう。

トランプの時代の不安のなか、日中関係の改善こそが日本の安全保障につながる

トランプの掲げる孤立主義からも、その支持層の白人至上主義の盛り上がりからも、世界秩序の維持におけるアメリカの信頼と地位の低下は避けられない。世界の多極化は進行し、東アジアの安全保障なら東アジア諸国間での協力と努力にその役割がシフトせざるを得なくなって来た。

いまのところ中国政府や東南アジア諸国の政府は、欧米の「テロとの戦争」に歩調を合わせざるを得ない立場から、イスラミズム過激派への強硬策に傾きがちで、とくに中国やタイ、ミャンマー等の場合はそれが少数民族抑圧政策に直結している。こうした流れをかえって危険であり、少数民族の融和策もなければテロリズムの芽を防ぐことはできない、弾圧こそがテロの温床と考えるなら、例えば新疆ウイグル自治区の人権状況の改善で中国政府を説得するためにも、まず日中の信頼関係の回復が不可欠だ。

そうした説得に大義名分が必要なら、たとえば日本が仏教国であること、その仏教史のなかでの空海や最長が中国から導入した密教の重要性をあげて、中国のイスラム教徒少数民族と併せてチベットの密教文化を保護する重要性も中国政府に求めることも説得すれば、欧米主導でただ中国の人権問題として批判するのとはまったく異なった次元の、中国政府も乗り易い説得力を持つ。折しも今世紀に入ってからの北京政府は、文化大革命の伝統文化破壊の反省も明確にして、中国自身の歴史や文化伝統の再評価を進めて来ている。たとえば世界遺産への登録件数も増加傾向だし、共産党イデオロギーでは「暴君」と悪魔視されてきた秦の始皇帝の評価も逆転している。並行して中国の国民のあいだでも歴史や過去の文化への関心の高まりが起こっていて、それが中国人の日本観光ブームの大きな動機にもなっている(中国本土では失われた文化を日本では見ることができる)し、同じような動機から台湾観光も人気があり、チベットの観光開発も進んでいる。これまでの弾圧政策を変更する大義名分さえ立てば、ダライ・ラマと和解の交渉を始めることすら、北京政府にとって国益に反しないのだ。その大義名分を提供することが、同じ東アジア文化圏を共有する日本なら十分に可能なのだ。こと元々は唐代の中国から派生した密教の文化が今も信仰の実践として残っているのが、日本の真言宗と天台宗、そしてチベット仏教である。

一方で、日本が未だに時代錯誤で気にしがちな中台の対立は、今日ではもはや形式的なタテマエ論に過ぎず、どう逆立ちしても今さら現実的な軍事衝突リスクにはなりようがないし、本来ならここでも日本はむしろ両政府の仲裁が出来る立場だ。北朝鮮の核武装問題もアメリカ相手の綱渡り外交なのは平壌が明言し続けている通りで、ならば日本は中国と組んで仲裁役に廻った方が、日本をより安全にすることにつながる。

こうしたより現実性も高いし安上がりでもあるやり方で日本の安全保障を担保するためには(しかも日本の国際的地位も高まる)、安倍政権はただ一言、尖閣諸島には日本の実行支配を中国が黙認する棚上げ合意があった、と確認するだけでいいのだ。税金を一銭も使わずに済む簡単なやり方になぜか気づかず、白人至上主義者で「アメリカに逆らう敵を殺すのは楽しい」と公言する「狂犬」が国防長官に内定したアメリカに軍事的に依存しよう、思いやり予算を貢ぎ日本の自衛官の命すら捧げることでアメリカに世界の警察官を期待しようなどという非現実の極みの夢想に徹するとは、こういう絵空事こそネット用語でいう「お花畑」ではないか。

もちろん東アジア・東南アジアの連携で日本の安全保障を担保するという現実策を取るのなら、安倍首相とその周囲には靖国神社でA級戦犯を崇拝したい、嘘だと分かっていても国内では南京大虐殺はなかったと言うフィクションを共有したい、慰安婦問題はでっち上げだとする虚偽でっち上げを言い張りたい、といった個人的な趣味は自粛してもらわねばならない。ことは直近の日本の国益や日本国民の現実の安全そのものに関わる重大事だ。それこそ「愛国」「国防」を優先すべきと言うのなら、その程度も我慢できないようでは政治家としての資質が問われる。

勝ったからといって喜んでもいられないトランプの未来

トランプを後押ししたのが「反エスタブリッシュメント」のアメリカ世論の流れなのは確かだが、しかし経済格差とその資本主義の構造内でのエスタブリッシュメント(既得権益)を批判するなら、富豪の息子であるドナルド・トランプこそそのエスタブリッシュメントの典型だし、公約のなかには大企業優遇となる法人税の大幅減税も含まれている。これではむしろエスタブリッシュメント側の、エスタブリッシュメント優遇の「反エスタブリッシュメント」詐欺ではないか?

サンダース支持層の取り込みというか、バーニー・サンダースが提起した問題意識の引き継ぎに失敗したのがクリントン陣営の最大の敗因だとしても、経済格差の問題だけでトランプ現象をポピュリズムとして総括することもまた、あまりに短絡的だ。だいたい、繰り返すがバラク・オバマはまったく裕福な出身ではないし、クリントン夫妻も慎ましい中産階級の出だ。いずれも教育を身につけ能力を発揮することで社会的地位を得た人たちで、出自はエスタッブリッシュメントとはほど遠い。

トランプはビジネスマンだから実際に無理があること、損になることはやらないだろう、という淡い期待に、今のところマーケットはすがりつくしかなく、日本政府に至ってはひたすらそのことを祈るばかりのような格好になっているが、ここにも大きな誤解がある。

そもそもトランプは不動産王と言っても超豪華ホテルやゴルフ場、カジノの開発経営が主な業務で、不動産というよりエンターテインメント業界、それもトランプ・ブランドは値段こそ高いが決して「一流」「高級」ではない。トランプ・ホテルなら基本アメリカでしか成立しない特殊なビジネスモデルで、はっきり言えばアメリカの田舎の成金の趣味に合わせた、動く金額こそ大きいもののエンタメ産業のニッチ分野でしかない。しかもトランプ自身がその経営で成功しているとも言い難く、つまりはドナルド・トランプは普通に考えるような「有能なビジネスマン」ではない。むしろ家柄を武器にしたセレブ稼業のテレビ芸人であり、成金テイストをテレビでブランド化に成功したのがその商売であり、この選挙戦もテレビ芸人のノウハウを活かし切ったやり方だったのが、これまでの政界の常識からすれば型破りに見えただけだ。

そのテレビ芸人のいわば「炎上商法」で選挙に勝ったは勝ったで、トランプ自身そう喜んでいられない。

選挙戦の後半ではテレビ討論でやり込められカッとなり、ヒラリー・クリントンを牢屋に入れるとまで繰り返してしまったのはテレビ芸人的には絶妙なタイミングの煽動だったが、もちろんそんなことが出来るはずもないし、こうしたトランプの瞬間湯沸かし器的芸風は、政治家にとしてはこと外交交渉などでのリスクを高めるだけだ。

トランプ優勢となったとたんにマーケットが混乱に陥ったのをみても分かるように、Make America gerat againと繰り返したところで超保護主義的な経済政策が一時的にせよアメリカ経済を凋落させるのは目に見えている。イスラム教徒の入国禁止やメキシコ国境に壁を作ることはまず憲法上も物理的にも不可能なだけでなく、移民排斥にしてもその労働力の支えを失えばアメリカの生産能力が落ち実態経済に大きな打撃となり、内需・消費も落ち込むだろう。排斥されるヒスパニックやアジア系、黒人層の不満が爆発すれば、暴動が起こり治安が悪化する。

そうでなくともオバマ政権末期のアメリカでは、地方都市での人種対立による治安の悪化が進み、白人警官が黒人やヒスパニックを射殺して警察が非難される事件が相次いで来た。そうした差別感情の高まりを利用したこともトランプの勝利の一因だが、いざ統治する側になればこうした無法状態化の進行は政権の命取りになる。

「反格差・反エスタブリッシュメント」のダークサイド

トランプのホラ話的な公約を、ほとんどの有権者は話半分でしか受け取っていない、人種差別や性差別丸出しのキャンペーンが支持されたわけではなく有権者は変化を求めたのだ、という超楽観的な分析に従うとしても、トランプが「反エスタブリッシュメント」の期待を満たせなければ反発が高まり、それがトランプへの失望だけで終わって多少はまともなアメリカ政治に回帰するのならまだいいが、まったく逆に、より過激なものを求める流れにもなりかねない。

トランプが「反エスタブリッシュメント」の追い風を受けたのは確かだし、その風の直接のきっかけが経済格差にあるとまでは言えるとしても、だからと言ってそれが資本主義の矛盾や富裕層への反発に向かっているわけでは必ずしもないことを、メディアも識者も大半が過小評価しがちだし、トランプに投票したのが比較的年齢の高い層だからサンダースが公言した社会主義にはアレルギーが、と考えるのも短絡的なレッテル貼りだろう。

エスタブリッシュメントを日本語で「既得権益」と訳せば単に経済格差の問題に聴こえるが、トランプ支持層の場合はその経済的な不満がより広義のエスタブリッシュメントへの怒りに横滑りしていて、だからこそ金持ち出身ではないが知的エリートではあるクリントン夫妻やオバマが憎悪されていることを見落とすのは危険だ。高学歴のエリート政治家たちへの反発までは分かるとしても、それで富豪の息子トランプを支持というのでは、単に経済格差の不公平だけでは説明がつかないのだが、そこにこそトランプが火をつけてしまったアメリカ的ポピュリズムのダークサイドがある。

それはアメリカン・ドリームの負の側面とも密接に結びつくものでありながら、これまでのアメリカ史ではまず社会的・政治的に顕在化することがなかったのと同時に、しかしアメリカ文学やアメリカ演劇、アメリカ映画の芸術性の地下水脈を延々と形成して来たものでもある。

ウィリアム・フォークナーのアメリカ、レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットやカーソン・マッカラーズのアメリカ、より近いところではレイモンド・カーヴァーのアメリカであり、日本では主に舞台として俳優の力量が試される人物造形とドラマ性の面白さで崇拝されて来たテネシー・ウィリアムズやアーサー・ミラーのアメリカ演劇や、あるいは暗黒の映像美で映画ファンに愛好者の多い40年代50年代アメリカ映画のフィルムノワールがアメリカ人の視点、アメリカ社会からはどう見えるのか? そうした文化を産み、また受容して来たアメリカの現実社会の一部であり続けて来たものだ。

あるいは、より通俗的には『風と共に去りぬ』(1939年)がなぜアメリカの国民的映画なのかの理由にも深く関わり、もう少し外国人にも理解できそうな例なら『ゴッドファーザー』のサーガ(1972年、『PART II』1974年)がアメリカ人には極めて身近な共感を呼んで国民的な映画になったこととも、深く関わっている。

フロンティア・スピリットの一方で、滅び行く過去への愛着に満ち溢れた国アメリカ

よく考えれば矛盾した話ではある。

アメリカン・ドリームは生まれや身分に関わらず誰もが努力と運で成功できることを意味するはずが、アメリカ人がもっとも愛し執着して来た物語のあまりに多くが、名家だったり王族的な雰囲気をまとった家族とその過去、血統に関わるものなのだ。『ゴッドファーザー』ならばギャング映画でありながら、象徴的な意味では王族の悲劇、20世紀アメリカ版のシェイクスピアになってもいる。

あるいはテネシー・ウィリアムズの、もっともアメリカ的なはずの演劇は、そのほとんどが南部の旧家を重要な設定としている。若い、新しい国のはずのアメリカが産んだ、アメリカを代表する新しい現代演劇なのに、ウィリアムズの主人公たちは家の歴史の暗い過去にがんじがらめに囚われ、その因習に苦しめられながら自由になれずに破滅して行く。たとえば『欲望という名の電車』(1947年初演)のヒロイン、ブランチ・デュボワは、フランス系の姓を持つかつての名家の優雅な生活の幻想と、ポーランド系新興移民の義弟スタンリー・コワルスキー(初演と映画版で演じたのはマーロン・ブランド)に肉体的かつ性的に体現された戦後アメリカの現実のあいだで引き裂かれる。

トランプ支持層の重要な一部分を占めるアメリカのいわゆるプア・ホワイト、俗語でいえばレッドネック、地方の白人下層階級の問題については日本では低所得と低い教育水準、キリスト教原理主義への妄信的信仰といった切り口でのみ語られがちだが、『欲望という名の電車』こそがその源流のひとつをあぶり出しているように、こと南部では非常に複雑な過去と出自、歴史的なトラウマに囚われて形成された社会階層であり、同時にその敗れ滅び行く過程のトラウマに満ちた複雑怪奇さこそがアメリカ社会の重要な文化的原点のひとつであり続けて来た。外国人から見ると南部は南北戦争で敗北し否定された側というようにのみ考えられがちだが、敗北し、ある意味で滅びてしまいながら、そのまま存続している南部だからこそ、その南部への強烈なノスタルジアは(支配層だった白人と奴隷だった黒人が必ずしも分化されないまま)アメリカ大衆文化の歴史の重要な位置を占めて来ているのだ。ロックンロールの源流となったブルースやブルーグラス音楽も南部の音楽であり、今年のノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランにも、この南部の口承文学や音楽の強い影響が明らかだ。

一方で、大統領候補としてのヒラリー・クリントンのもっとも見事なスピーチとなった敗北演説のもっとも肝心な部分、若者に正しいと思ったことのために戦う勇気を諦めないで欲しいと訴えた下りにも、アメリカ大衆文化の確かな血脈である、滅び行くもの、失われたもの、敗北した側の心情と信念への愛着の残響が明らかだった。クリントンが意識したかどうかはともかく、あの言葉は明らかにアメリカの健全さをもっとも体現していると一般には思われて来たハリウッド映画の古典『スミス都へ行く』の、クライマックスの主人公の台詞を受けたものだ。この大恐慌の時代(1939年)に生まれたアメリカ大衆民主主義讃歌の名作は、一方でワシントンの現実に若い理想主義者の上院議員が敗北していく物語であり、独学で弁護士になり今も最も偉大な大統領と讃えられるエイブラハム・リンカーンの系譜に連なる、アメリカ的「反エスタブリッシュメント」の神話の原点のひとつにもなっているのだが、追いつめられた主人公のジェファーソン・スミス(ジェームズ・スチュアート)は24時間フィリバスターの最後に、かすれ声でこう呟く、「そのために戦い続けるのにふさわしい理想は、敗れ失われた理想だけだ The only causes that are worth fighting for are the lost causes」。

アメリカを前向きのフロンティア・スピリットとハッピーエンドを好む単純な国だとみなし、その楽天主義を愛し賞賛するか、あるいはだからこそ勝者であることにこだわる能天気な国として危険視するのは、どちらも理解が浅いか、むしろ大きな誤解だ。アメリカは常に新しいものを生み出し自らを更新して来た若い国であるようでいて、だからこそその影では敗れ滅び行く者とその失われた価値への限りない愛着のメランコリーに満ちた、負け犬を追い落としながらその負け犬への矛盾した哀切の感情にあふれた国でもあり続けている。

一見単純な勧善懲悪を求めるように見えるアメリカで、なぜ1970年代には組織犯罪の暗部をロマンチックなファミリー・ドラマに仕立てた『ゴッドファーザー』と『ゴッドファーザー PART II』が国民的映画になったのか? アメリカ人はこの映画の、犯罪者でありながらほとんど神格化された超人的な父権としてのドン・コルレオーネ(マーロン・ブランド)の叡智に強く憧れると同時に、その父が死に、父の不在のなかでファミリーがなにか大切な価値を失って行く悲劇に深い愛着と共感を覚えて来た。

あるいは『ゴッドファーザー』よりも前の時代にアメリカの国民的映画ジャンルであった西部劇がすでに、インディアンの土地を奪うことで発展して行くフロンティアを美化し英雄化する一方で、滅ぼされて行くインディアン民族への屈折した敬愛の情を帯び、その屈折した敬意と愛着を叙情的に謳いあげた映画こそが名作となり、今も愛され続けている。

王を認めないはずのアメリカの、王的な存在への愛着と希求

『欲望という名の電車』の映画版(1951年)でブランチを演じたのが『風と共に去りぬ』のヴィヴィアン・リーなのだが、アメリカの国民的ヒロインとなった南部の名家の令嬢スカーレット・オハラを演じたのがイギリス人女優であったことにも、アメリカの白人層が決して公言せず、自覚しているのかどうかすら怪しいが、しかしその潜在意識には確実に刻印されている文化的アイデンティティの複雑さが現れている。今日でさえ、アメリカでは英国の王室が英国以上にゴシップ的な関心を集め、アメリカの白人中間層はアメリカが英国から独立することでつながりを失ってしまった英王室が大好きだ。そしてトランプ的な分かりやすい成金趣味を偏愛する一方でそこを軽蔑し、ヨーロッパ起源の貴族階級的な「名家」に憧れる傾向もまた、その大衆文化のなかに確かに存続し続けて来た。ドナルド・トランプが大富豪の息子であることは、そんな大衆文化史のなかでは「反エスタブリッシュメント」感情にとって必ずしもマイナスにならなず、『ゴッドファーザー』のコルレオーネ家をアメリカ人達が愛するのと同様に、「王族の息子」であることはむしろ愛される理由にすらなる。

言い換えれば、日本のメディアの分析が「反エスタブリッシュメント」と言う際に完全に抜け落ちている部分が確実にあるのだ。単に経済的な格差不公平とは次元が異なる、エスタブリッシュメントと反エスタブリッシュメントの複雑なからみあいの意識がアメリカの歴史を通じて継承され続けて来ていて、それが政治的・社会的な文脈で初めて顕在化したのがトランプ現象でもあるのではないか?そう考えたときに気づかされるのが、その一方ではアメリカ文学やアメリカ演劇、アメリカ映画がそうしたダークサイドへの感受性を明らかに失って来たのが1980年代以降のアメリカ文化でもあることで、なかなか皮肉な問題でもある。まただからこそ『ゴッドファーザー』のようなアメリカ映画でも、ロック音楽でも、70年代のアメリカ文化は今でも普遍的な人気を保ってもいるのかもしれない。

逆に言えば『ゴッドファーザー』の第一部と第二部が大変な人気を博し、ボブ・ディランやザ・バンドなどアメリカのロックの最盛期だった1970年代は、そうしたアメリカのダークサイドが美しく描かれたアメリカ大衆文化の最後の時代でもあった。この複雑で矛盾した過去と滅び行くもの(自らが滅ぼしたもの)への愛着の感情、密かに負け犬と失われた価値にこそ自己同一化をしてしまう感受性を、アメリカ文化の表面からまったく消し去ったのが70年代末の『スターウォーズ』であり、この連作の最初の二作品の大ヒットの直後に成立したのが、ロナルド・レーガンのアメリカだった。

あるいは、アメリカで政治の現場では直接には語られ得なかったダークサイドが文化的にも表象される場を失ったからこそ、負け犬の立場に追い込まれたそれが忘却されることを恐れ、社会政治的に直接露出し認知されることを求める暴走を始めた、その行き着く先こそが、トランプ現象なのかも知れない。

アメリカン・ドリームから脱落したアメリカの叛乱

第二次大戦の勝利と経済成長、生活スタイルの電化や自動車の普及で空前の豊かさを実現した1950年代以降のアメリカ繁栄の、その裏で次第に顕在化して来たのが、平等なチャンスを与えられていても成功できなかった人間たちのコンプレックスだった。誰もがやりたいことで成功するチャンスを与えられるアメリカン・ドリームが一見現実になったかのように見えた1950年代の、能力があり努力すれば成功できるはずの社会の具現とは、逆から見ればそのなかでも成功できなければ無能で怠惰とのレッテルを貼られることも意味する。しかも選挙制度ひとつみても未だに開拓時代の男権主義的な文化的な残像が今でも根強いアメリカでは、とくに男性が負け犬となり、成功から取り残されるということは、男として、父親として失格とされ、自己そのものを喪失する意味すら持ってしまう。

そんなアメリカ社会における格差とは、生まれた時点での家の格差(裕福か貧しいか)だけでも、収入の多寡だけでもない。教育システムのなかでの成功の格差が社会的・経済的な成功と直結し、自己肯定感とプライドの格差ともなる傾向は、近年ますます強まっている。

サンダース支持層の若者たちが、その教育を受ける機会が親の経済力で左右されてしまう現実(つまり、高等教育の授業料があまりに高い)に不満を募らせ、現代アメリカの現状に疑問と異議申し立てを突きつけたのに対し、平均では年齢層がかなり高めのトランプ支持層は教育の有無自体、あるいは(こういってはかわいそうだとは思うが)学力それ自体、知的能力の格差についてこそ、コンプレックスが強い。

だから知的エリート職業で社会的地位の高い弁護士出身のクリントン夫妻はどんなに庶民派をアピールしようがどこかで憎まれ、トランプの無教養な成金趣味の方が支持されてしまうし、トランプの血統がエスタブリッシュメントそのものであることも、論理的にはどれだけ矛盾していようがむしろ「反エスタブリッシュメント」の文脈でプラス材料にもなってしまう。ましてや黒人であり知的エリートの弁護士で、物腰や話し方を見ても明らかに「頭がいい、教養がある」と見られるオバマ夫妻に至っては、そのミシェル・オバマを「ハイヒールを履いた猿」と言えるのは、アメリカン・ドリームから取り残された白人層のコンプレックスを刹那的には解消できる、大きな快感になってしまうのだ。

こうしたトランプを支持する層の開き直り的な自己分析として公然と口にされるのは、アメリカが1980年代・90年代以降のポリティカル・コレクトネスに疲れてしまった、という主張だ。このポリティカル・コレクトネスという理念は実際、トランプ支持層の怨嗟の的にもなって来た。そうした「頭がいい連中のいう正しさ」に抑圧された自分たちの本音を、ドナルド・トランプがたぶんにお行儀悪く代弁してくれているから支持が集まるのだ、という解釈は表面的にはその通りだし、だからこそトランプ現象を危険視する側では、トランプとその支持層が1960年代の公民権運動以前のアメリカを復活させようとしていることに警戒を強めている。

この見方は表面的にはまったく正しいし、またもっとも危惧すべきことでもあるが、だからこそその動機を「既存政治の不満」「経済格差」だけで片付けてしまうのは安易過ぎるように思える。これはアメリカというネイション(アメリカは多民族国家ではあるが、逆にだからこそ共通する文化と理念、そして共有する物語としての歴史をより強く意識してまとまる必要がある)の歩んで来た道とその「国民性」に深く関わりながら、そのことを現代のアメリカ人の多くが意識化できなくなっているからこそ、起こっている問題なのではないか?

トランプがどうしたことか大統領になってしまうことそれ自体がアメリカ史の曲がり角である以上に、これはアメリカ史が直面している大きな曲がり角の困難(バラク・オバマは結局、それを解消できなかった)と、その困難のなかで露わになった矛盾への反応として起こったこと、特に1980年代以降のアメリカで政治的な文脈だけでなく、文化的にも見落とされて来たいわば「負け犬」の部分から沸き上がった不満の顕在化なのだ。トランプ大統領という想定外の椿事は、その意味では必然的な反応であり、負け犬であり続けたものが一時的に勝者になれた幻想に酔うことを欲求し始めるのは、早晩避けられなかったことなのかも知れない。だがドナルド・トランプにはそこにつかの間の夢までは与えられても、アメリカの曲がり角と困難と矛盾を乗り越える政治的・人間的な力量を持っているとはとても思えないし、アメリカが「United States」ではなく「Divided States」のままでは、状況は悪化するばかりだろう。

アメリカはこれからどこに向かうのか? アメリカはなぜこうなってしまったのか?これはなによりもアメリカ人たち自身にとって大きな問いであると同時に、アメリカ以外の世界もまた逃げずに向き合わなければならないことではある。こと日本にとっては、これまでろくに理解もできていないそのアメリカにひたすら依存・従属してきた「戦後レジーム」のあり方こそが問われている。今までのままの日米関係には、もはや頼れないことだけは確かだ。

コメントを残す